杨光治一生专注于诗歌。他认为1984年第6期《文学评论》发表的《<人间词话>“境界”说寻绎》是他一生最重要的文章。事实证明,这篇论文的观点让他创造了一个诗歌的黄金时代,出版了3,000万册诗集。

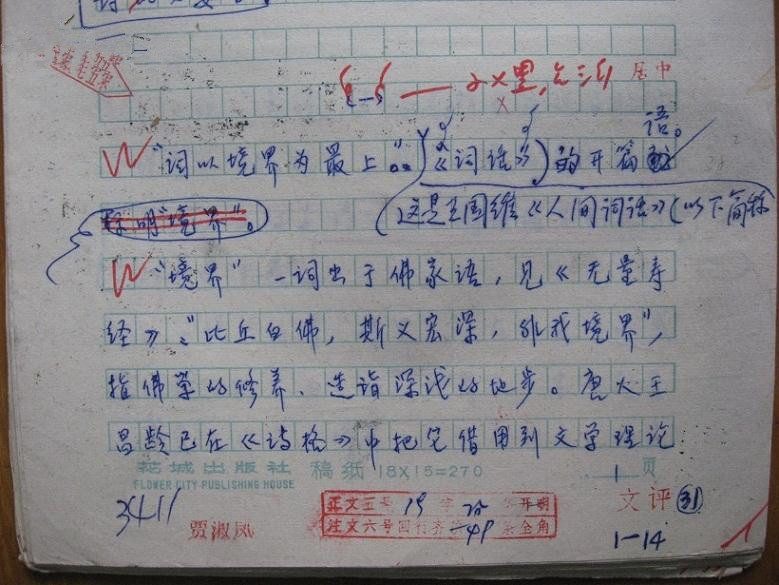

图:杨光治《<人间词话>“境界”说寻绎》的手稿

杨光治发现网上卖他这手稿,将图片发给我,问“点解”?我调侃:“我看新闻,茅盾在《文学评论》的手稿2013年被卖了1207.5万……你的卖了多少钱?”他苦笑:“我未死,唔值钱……《文学评论》怎么能这样对待作者稿件呢?”

洛湃

《人间词话》“境界”说寻绎

文/杨光治

(一)

“词以境界为最上”,这是王国维《人间词话》(以下简称《词话》)的开篇语。

“境界”一词出于佛家语,见《无量寿经》:“比丘白佛,斯义宏深,非我境界”,指佛学的修养,造诣深浅的地步,唐人王昌龄已在《诗格》中把它借用到文学理论中来。《词话》大大丰富了它的内容,但并未给它下一个明确的定义,只透露了“镌诸不朽文字,使读者自得之”的信息,以至今天还聚讼纷坛。从《词话》通篇看来,所谓“境界”实际上是指意境。

在评论界中,对意境存在着多种不同的理解。

一说“意境,是作者对外观事物(社会现象和自然现象)感受达成的一种情怀”①。

一说“所谓‘境界’,实在乃是专以感觉经验之特质为主的”,“境界之产生全赖吾人感受之作用,境界之存在全在吾人感受之所及……”②。

有些论家把“境”等同于“景”,把意境理解为“情加景”。其代表论点是认为意境“也即是人们通常所说的‘情景交融’。”③持此论者,大概是受明人谢榛的影响。谢说“景乃诗之媒,情乃诗之胚。合面为诗”④,把景看作是构成诗的必要因素。其实,写景只是诗人抒情的一种手段而已,并非缺之不可的。不少有意境的诗词,本身就没有一个景句(如陈子昂的《登幽州台歌》、陆游的《示儿》等等)。“意境”中的“境”,并不仅仅指“景”,如果把它理解为生活画面就比较妥贴,有景的诗(如杜甫的《绝句》),有生活画面,无景的诗(如《登幽州台歌》),也有生活画面。

更普遍的看法是:意境是“意与境的交融”⑤、“意与境的有机结合。”⑥,这一论点,是以司空图的“思与境偕”、《词话》的“意与境浑”和“文学之事,其内足以摅己而外足以感人者,意与境而已”等论述为依据的。不管“意”和“境”是“偕”、“浑”还是“交融”,“结合”,实际上都是把意境理解为意加境。以上关于意境的理解,看来都不尽完善。

笔者为了阐述自己的看法,让我们从体味韩愈的两个有意境的名句入手:

云横秦岭家何在? 雪拥蓝关马不前。

《左迁至蓝关示侄孙湘》

我们脑海里浮现出一个广阔的空间,云沉重地压着莽苍苍的秦岭,皑皑的白雪阻塞了通向蓝关的道路,诗人骑着马,徬徨于冰天雪地之中。这是一幅悲凉的生活画面——这就是诗的境。这个画面感人肺腑,惹人寻味,使我们进而联想到诗人被贬去远方的不幸遭遇和由此而产生的绝望情绪;画面上的寒风似乎也吹到了我们的心上,使我们对诗人的遭遇十分同情。诗人用这个画面(诗境)来表达自己的“意”(思想感情);这个画面(诗境)就是他的“意”的形象表现。这一来,与其说这是意和境的交融或结合,倒不如说这是“意的境”更为确切。

辛弃疾的《贺新郎·别茂嘉十二弟》,是《词话》肯定的“语语有境界”的佳作。请看其中的一“语”:

易水萧萧西风冷, 满座衣冠似雪。

浮现在我们脑海中的是荆轲与太子丹等人在易水诀别的生活画面。这悲凉的画面(也是诗的境)纯出于辛氏的想象(他并没有亲历)。我们知道,辛茂嘉被贬去桂林,不同于荆轲的一去不复还;辛的“意”与境中人太子丹等的“意”也有别。辛把这个“境”借来,目的是为了表现自己的“意”(与茂嘉分别的痛苦),这个“境”就是他的“意”的“境”。这时,如果我们把这称为“意与境浑”,是指哪家的“意”?不明确;理解为“意的境”则能较清楚地反映“意”的归属。

不管“意”有何不同,也不管“境”是想象还是亲历,诗的意境始终是以带着“意”的“境”(生活画面)呈现于我们脑中的,所以,似可认为:意境(境界)就是读者感受到的、凝聚着作者思想感情的生活画面(可简称为“意的境”)。

这样来解释意境(境界),比较接近于“境界”一词的字面的意义(空间、范围);同时也更能突出诗人的主观创造精神。

(二)

《词话》从两个不同角度出发来给境界分类。

一是从创作方法来分的:

有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分。然二者颇难分别,因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

这一观点是令人信服的。“造境”,指浪漫主义创作方法;“写境”,指现实主义创作方法。

文学是生活的反映。浪漫主义不能完全脱离现实生活而凭空想象,因而“大诗人所造之境,必合乎自然”,否则就等同于呓语。

现实主义创作方法从来不排斥理想的因素。这一点,早在《诗经》中就有所体现。王国维能总结出“所写之境,亦必邻于理想”这一条,不简单!这则词话表现出王氏的睿智,至今还具有生命力。

《词话》下文还提到:“自然中之物,互相关系,互相限制。然其写之于文学及美术中也,必遗其关系限制之处,故虽写实家,亦理想家也。又,虽如何虚构之境,其材料必取之于自然,而其构造,亦必从自然之法律,故虽理想家,亦写实家也。”把这两种创作方法的关系说得更清楚了。但“……必遗其关系”一语,似流于偏颇。因为按照自然界事物的“关系”、“限制”来写,也无可厚非。

二是从艺术风格方面采分的:

有有我之境,有无我之境。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”……有我之境也。“采菊东篱下,悠然见南山”、“寒波澹澹起,白鸟悠悠下”,无我之境也。有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物……

“作诗不可以无我”(袁枚)。真正的“无我之境”是不存在的。《词话》提出“无我之境”说,也并非认为某些诗可以无我。这个概念,被不少人误解了。

首先,《词话》所列举的“无我之境”的诗例,都是有“我”的。在“采菊”两句(陶潜《饮酒》之五)中,是“我”“采菊”;是“我”“见南山”;“悠然”是“我”的心情。“寒波”两句(元好问《颖亭留别》)的下文是“怀归人自急,物态本闲暇”。诗人用澹澹泛起的水波和悠悠飞下的白鸟等“闲暇”的物态来反衬出“我”“怀归”的“急”,“我”始终在诗中。

其次,《词话》在下文还明确地指出:“能写真景物、真感情者,谓之有境界”。“真感情”正是有“我”的具体表现。

所以,我们不能对“无我之境”一语作望文生义的解释。

从《词话》所列举的诗例可看到,它实际上是指触景生情所创造的境界。作者因接触到客观景物而激发出感情(更确切地说,这一感情原已存在于心灵深处,此刻被触发出来)。《颖亭留别》就是诗人被“寒波”,“白鸟”等景物激发“怀归”的情怀而成诗的。

这有别于“有我之境”——缘情写景所创造的境界。“我”怀着某种强烈的感情,驱使“物”去抒发,使“物皆著我之色彩”,“泪眼问花花不语……”(欧阳修《鹊踏枝》)是典型的事例。这一则词话有助于我们对这两种境界的理解:

无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。

“优美”、“宏壮”论源于叔本华。据王氏解释:“今有一物,令人忘利害之关系,而玩之而不厌者,谓之曰优美之感情。若其物不利于吾人之意志,而意志为之破裂,唯由知识冥想其理念者,谓之壮美之感情”(《叔本华之哲学及其教育学说》,据《海宁王静安先生遗书·静安文集》)。据此,我们可把“无我之境”理解为悠闲、隽永,令人陶醉的境界,把“有我之境”理解为感情比较强烈的,令人激动的境界。

无可讳言,《词话》中尚有一些不确之论,如说“不知何者为我,何者为物”是“无我之境”的特征。其实这只是情物交融的艺术效果。用拟人法来写,不难臻此(例如于谦的《石灰吟》)。

《词话》还说:“有我之境,于由动之静时得之”。这也不确。无数诗人的创作经验表明,及时“捕捉”诗情,诗歌会具有更强烈的感染力量;事过情迁则难以为继。宋人潘大临吟了“满城风雨近重阳”一句,被催税人的到来而败了诗兴,以至后来续不下去,原因正在此。

(三)

怎样才算得有境界?《词话》提出了明确的标准:

……能写真景物、真感情者,谓之有境界;否则谓之无境界。

与此相宜的还有:

尼采谓:“一切文学,余爱以血书者”……

词人之忠实,不独对人,事宜言,即对一草一木,亦须有忠实之意,否则所谓游词也。

总的说来,就是一个字:真。

这个“真”,不但要求真实地再现客观世界,还要求诗人对客观世界具有真切的感受。如果停留在人云亦云的描述上,就算再现的毫厘不差,也是无境界的。

“能写”二字值得注意。就是说,在有了真切的感受之后,还必须能够把它艺术地表现出来,“镌诸不朽文字”,只有这样,才能“使读者自得之”,获得同样的感受。否则,也是无境界的。

王氏强调“真”,是对宫廷文学、应酬文学和唯美主义等的批判,是进步的主张。但也要清醒地看到,他的“真”与我们今天所说的“真”是有距离的。他说:

词人者,不失其赤子之心者也。故生于深宫之中,长于妇人之手,是后主为人君所短处,亦即为词人所长处。

从这段话,我们可看出,王国维说的“真”是指“赤子之心”的“纯真”,指未被炎凉、肮脏世态玷染的“纯真”。(把李后主视为“真”的模范,站不住脚。“深宫”并非世外桃源,“妇女”也并非全部是善类!)“纯”的“真”是不存在的,只能相对而言。

而且,真、善、美是不可分割的。真是善,美的基础,舍真,则善、美不存。

可是,真并不等于善、美。守财奴掉了一文钱时,声声啼血,但善、美何在?社会生活是文学创作的源泉,但不是所有的“真”的生活现象(包括景物、感情)都可入诗。这些是常识。

(四)

怎样才能写出境界?这是《词话》着重阐述的问题。大体可归纳为以下各点:

一、关于写作与生活的关系。

诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之;出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致……

“入乎其内”就是深入到生活中去。只有这样,才能掌握丰富而生动的素材,才能获得真切的感受,才能进行创作(“故能写之”);作品才富有生活气息,具有生命力(“故有生气”)。这是正确的观点。

“入”是“出”的基础。只有“出”才能正确地运用“入”的成果。

《词话》还说:

诗人必有轻视外物之意,故能以奴仆命风月。又必有重视外物之意,故能与花草共忧乐。

“轻视外物”即要驾驭材料,根据主题表现的需要,对材料进行选择取舍,去粗取精,去伪存真,把生活的真实提炼为艺术的真实。这是对“出乎其外”论的补充。

“重视外物”是指在整个创作过程中,始终不脱离生活;言志、抒情始终不离开“外物”(具体事物的具体、可感的形象),注意表现特征,不作凭空的杜撰。这样,作品才有血有肉。这是对“入乎其内”论的补充。

从艺术表现角度采看,还可这样理解:如果做不到“轻视外物”、“以奴仆命风月”,诗就可能写得太实,成为干巴巴的纪录;如果不坚持“重视外物”,诗就可能写得太空,甚至沦为假话。

“出”与“入”、“轻视”与“重视”是辩证的。《词话》能如此正确地指出文艺与生活的关系,真是难能可贵!这是我国古典文艺理论研究的一项重大成就。

但在这个问题上,《词话》却也存在着矛盾。它说:

客观之诗人,不可不多阅世;阅世愈深,则材料愈丰富,愈变化,《水浒传》,《红楼梦》之作者是也。主观之诗人,不必多阅世,阅世愈浅,则性情愈真;李后主是也。

反对“阅世”,还要“入乎其内”干什么?把诗词作者命名为“主观之诗人”,是强调诗词的“表现”(内心世界)特征;把小说作者命名为“客观之诗人”,是强调小说的“再现”(客观世界)特征。这样分是不恰当的。因为任何优秀的文学作品(不管是小说、散文、诗词),都是“表现”与“再现”的结合。

诗词是抒情文学,更重“表现”,要“有我”但不能“唯我”。诗人要以“我”的独特方式去抒发“我”的真切面独特的感受,但决不能将时代、社会、广大人民群众撇于一旁。“我”的感情与越多的人共通,越富有时代气息,诗作就越得到众多人们的欢迎。诗人“阅世”越深,则掌握材料越丰富,感受也就越深刻。当然,在“阅世”过程中。可能受到某些不良世风的玷染而失其“赤子之心”(这正是《词话》所担心的),但我们要相信大多数诗人的“抵抗力”,“阅世”正是一个锻炼的机会。杜甫的诗,是“表现”与“再现”的结合;他的成就,是“阅世”的结果。李后主的词后期比前期的更好,就因为他脱离“妇人之手”,“阅”了一点“世”——经历了“苍惶辞庙日”(《破阵子》)的哀痛和“秋风庭院藓侵阶……终日谁来”(《浪淘沙》)的凄情。

这则词话显然与上述两则相左,反映出王氏世界观的局限性。

二、以“诗人之言”来写诗,以“诗人之眼”来观物。《词话》说:

“君王枉(忍)把平陈业,只换雷塘数亩田”,政治家之言也。“长陵亦是闲丘拢,异日谁知与仲多”,诗人之言也。政治家之眼,域于一人一事;诗人之眼,则通古今而观之。词人观物,须用诗人之眼,不可用政治家之眼。故感事、怀古等作,当与寿词同为词家所禁也。

《词话》主张,在“观物”(观察生活)时要用“诗人之眼”而反对用“政治家之眼”,就是反对“域于一人一事”的观察方法;认为必须要看到“物”与“物”之间的联系、发展、变化,触类旁通、掌握本质(要做到这一点,必须对生活“入乎其内”和“出乎其外”)。与此相应的是,所谓“诗人之言”就是指运用形象思维,创造典型而生动的艺术形象,写出耐人寻味,内涵丰富的佳作之“言”,它是可以引起读者联想,举一反三的,而不是一览无余,言一尽意即止的浅薄货色。这一主张,符合文艺的根本规律,本来是很好的,可是其中却夹杂着错误的成分,必须剔除。

第一,《词话》对例诗的评价并不正确。“君王”两句(罗隐《炀帝陵》)概括了隋炀帝的功业(618年隋出兵灭陈,当时炀帝是先锋,立了功)和衰败,寄寓很深,隐隐地写出了兴亡的教训,笔锋已不仅仅是针对炀帝了,它并非“域于一人一事”之作。人们读此,不禁联想到其他,这首诗也是“诗人之言”,与唐彦谦的《仲山》异曲同工。

第二,《词话》贬“政治家之眼”,反映出王氏对政治的偏仄之见和“纯文学”的错误观点。

诗歌与政治同属上层建筑,两者关系十分密切。诗是社会生活通过诗人头脑的反映的产物,而在阶级社会中,诗人总持有一定的阶级立场、观点。诗人的立场越是正确,思想境界越高,对客观事物的感受也就越敏锐,越深刻,诗作也就越能反映生活的本质。有抱负、有高度责任感的诗人,在“观物”时固然用“诗人之眼”,但也不能与所谓“政治家之眼”对立起来。杜甫、自居易、陆游、辛弃疾。龚自珍诸大家的名作,正是两眼兼用的产物。

把“政治家之眼”贬为“域于一人一事”的短浅,是错误的。优秀的政治家(例如汉皇、唐宗、宋祖、管仲、诸葛亮,魏征……),决不是“近视眼”患者。相反,思想境界低下、热衷于“闭门造句”、以无病呻吟为乐、以“我”为至上的诗人,“观物”时决不可能做到“通古今而观之”。

当然,处理政治问题的思维方法与写诗不同,前者用逻辑思维,后者用形象思维。但这两种思维方式并不是水火不相容的,形象思维在一定程度上受到逻辑思维的制约。这种制约贯串着文艺创作的全过程:对生活现象的分析、比较、概括提炼题材,酝酿主题,创造典型,运用语言等等都需要逻辑思维的制约。所以清人叶燮说,写诗要“当乎理,确乎事,酌乎情”(《原诗·内篇上》);李笠翁说,在遣词造句时“虽贵新奇,亦须新而妥,奇而确,总不越一理字。欲望句之惊人,先求理之服众”,否则就会闹出“广州雪花大如席”、”挑着地球迈步走”之类的笑话。

“政治家之言”自然不能替代“诗人之言”。分行,压韵的政论或布告始终不是诗,诗要“用形象和图画说话”(别林斯基)。对这,我们不会是怀疑的。

第三,《词话》反对感事、怀古的内容入词,更明显地暴露出王氏“纯文学”、“为文学而文学”的落后的文艺观点。

在我国,感事、怀古很早就进入诗的领域。苏东坡还把它们写进词里,“一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,使人登高望远,举首浩歌,而逸怀浩气,超乎尘垢之外”⑦,从此词的境界空前广阔,社会功能大大提高,这是词的革命。王氏反对感事、怀古,是要使诗词与政治分家,以保持“纯”,继续把这一抒情文学形式禁囿于个人的小天地里,这是一种倒退观点。

三,主张写情写景必须做到“不隔”。《词话》说:

问“隔”与“不隔”之别……“池塘生春草”、“空梁落燕泥”等二句,妙处唯在不隔。……语语都在目前便是不隔。至云“谢家池上,江淹浦畔”则隔矣。白石《翠楼吟》“此地宜有词仙,拥素云黄鹤,与君游戏。玉梯凝望久,叹芳草萎萎千里”便是不隔。至“酒祓清愁,花消英气”则隔矣……

大家之作,其言情必沁人心脾,其写景必豁人耳目。其辞脱口而出,无矫揉妆束之态,以其所见者真,所知者深也。诗词皆然。持此以衡古今之作者,可无大误矣。

看来,王氏是崇尚明朗的风格的。诗情、画意是诗词的美,是艺术魅力的所在。写情不隔,诗情就能够比较直接,强烈地感染读者,容易引起共鸣;隔靴搔痒毕竟是遗憾的事。写景不隔,使读者如亲临其境,容易接受画意的熏陶,雾里观花、隔市闻歌,毕竟也是遗憾的事。“不隔”的标准是“语语都在目前”;“其言情必沁人心脾,其写景必豁人耳目”是“不隔”的效果。

从他所举的诗词例子和《词话》其他有关条目可看出,王氏提倡“不隔”,还是可取的。“不隔”是真切而不是浅露。他反对“酒祓清愁”式的“矫揉妆束”,反对“谢家池上”式的用典,反对使用“替代字”,主张朴素、自然地抒写,让景物的特征、心中的感情明御地呈现于读者眼前。这是对诡谲、晦涩诗风的批判。

这里,有一个问题需要探讨:王氏主张“忌用替代字”,反对用典,为什么却又称赞语语用典的《贺新郎·别茂嘉十二弟》一词“语语有境界”?以下两则词话,可以解答这个问题:

人能于诗词中不为美刺投赠之篇,不使隶事之句,不用粉饰之字,则此道已过半矣!

“秋风吹渭水,落叶满长安”,美成以之入词,白仁甫以之入曲,此借古人之境界为我之境界也。然非自有境界,古人亦不为我用。

上一则把“隶事”(用典)与“美刺投赠”、“用粉饰字”并列而议,显然是为了强调真切。王氏反对借用典故来填充诗作者的空虚情感,反对使用典故来涂饰诗作。从下一则词话可以看到,他是认为如果作者“自有境界”,也不妨用典(用典来表达自己真切之情)。所以,他肯定辛氏的《贺新郎》。

众多的诗词作品证明,为了使诗词切合格律,为了使语言更精炼,选用一些“替代字”和典故入诗词,是可以的,前提是感情真切(其实这是能写出好词好诗的最根本前提)。读李清照的“武陵人远,烟锁秦楼”(《凤凰台上忆吹箫》)、毛泽东同志的“红雨随心翻作浪”(《送瘟神》之二)都不感到隔,正是因此。

三,主张炼字。《词话》说:

“红杏枝头春意闹”,着一“闹”字而境界全出;“云破月来花弄影”,着一“弄”字而境界全出矣。

炼字是我国诗歌创作的良好传统之一。有了诗眼、词眼,能更准确地表情达意,增加诗美。这是诗人才华的闪光。但是不宜将炼字的作用过分夸张。

“红杏”(宋祈《玉楼春》)“云破”(张先《天仙子》)两句,是有境界的好句,但说用“闹”、“弄”后“境界全出”,就片面了。

境界是整个句子、整首诗词所创造的,“闹”、“弄”仅起了“点睛”的作用。点了睛,龙就活;但如果画龙不成而类草绳,点睛是没有意义的。一座不堪入目的山峦,不会由于建了一个精美的亭子而顿时变成游览胜地。用上一、两个好字的诗,未必就是好诗。贾岛写《题李凝幽居》时,虽在韩愈的帮助下精当地选用了“敲’字(“僧敲月下门”),但全诗并不见得高妙。所以,如果词话改为“着一‘闹’(‘弄’)字而境界突出”,就恰切一些。

放弃炼意而争一字之奇,可能会陷入形式主义的歧途。初学诗词者不应把主要精力放在炼字上。杜牧说过:“凡文以气为辅,以辞采、章句为兵部……”⑧。曹雪芹借林黛玉的口说得更彻底:“……词句究竟是末事,第一是立意要紧;若意趣真了,连词句也不用修饰,自是好的。”⑨这并不是反对锤炼语言,而是摆正炼意与炼字的位置。李白的《静夜思》没有一个“诗眼”,但脍炙人口千百年,就是明证。贺裳曾批评“红杏枝头春意闹”一句“费许大气力”。⑩认为宋祈过于雕琢。这个意见值得参考。

虽然王氏把炼字的作用提到了不适当的地位,但他决不是一个置“意”于不顾的人。他说:

“纷吾既有此内美兮。又重之以修能”。文字之事,于二者不可缺一,然词乃抒情之作,故尤重内美。

他引了《离骚》的句子来论词。“内美”(思想内容好)与“修能”(艺术水平高)确是“不可缺一”的;把“内美”放在首位,这是灼见,尽管他的“内美”的标准与我们的不一致,但今天仍有积极意义。境界是“意的境”、意是境界的灵魂。灵魂不美,躯壳再漂亮又有什么价值?

此外,《词话》还有不少关于怎样才能写出境界的阐述。诸如:

东坡之词旷,稼轩之词豪。无二人之胸襟而学其词,犹东施之效捧心也。

——反对生硬的模仿。

昔人论诗词,有景语、情语之别。不知一切景语,皆情语也。

——反对为写景而写景,认为写景是抒情的手段。

古诗云“谁能思不歌?谁能饥不食?”诗词者,物之不得其平而鸣者也。故欢愉之辞难工,愁苦之言易巧。

——坚持“感于哀乐,缘事而发”{11}的现实主义传统,与反对“游词”的观点相一致。虽然这则词话有一定片面性(只要感情充沛,“欢愉之辞”也不难工,杜甫的《闻官军收复河南河北》就是例证),但瑕不掩瑜。

王氏的“境界”说瑕瑜互见,我们应当弃瑕取瑜,以为我用。

(一九八三年五月,三稿于“左右开弓”室)

注释:

① 邹问轩:《诗话》第二页。1963年北方文艺出版社版。

② 叶嘉莹:《王国维及其文学批评)第220页。广东人民出版社1982年9月版。

③ 尹在勤:《新诗漫谈》(修订本)第67页。

④ 谢榛:《四瞑诗话》。

⑤ 袁行霈:《论意境》,《文学评论》1980年第4期。

⑥ 冯中一:《浅谈中学诗歌讲读教学》,《山东教育》1978年第2期。

⑦ 胡寅:《酒边词》序。

⑧ 杜牧:《答庄充书》。

⑨ 见《红楼梦》第48回。

⑩ 见《皱水轩词筌》。

{11} 见《汉书·艺文志》。

(原载于《文学评论》1984年第6期)